En noviembre del 2020 llegó a Netflix el documental “Vaquero del mediodía”. No recuerdo otra serie o película dedicada a un asunto literario (no digamos relacionado a las letras nacionales) que haya animado tanto las conversaciones de quienes gustamos de estos temas como este homenaje que el escritor y cineasta Diego Enrique Osorno dedica al poeta regiomontano Samuel Noyola: una apasionada búsqueda del hombre y, sobre todo, una ferviente exaltación de su mito.

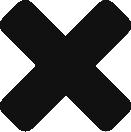

Bajo el lema de “Se busca poeta desaparecido”, Osorno y un gran equipo de creativos dejaron un vibrante testimonio de su deseo de esclarecer el paradero de Noyola y de reconstruir su accidentado mapa de vida a través de entrevistas con familiares, artistas, referentes y leyendas de la literatura nacional e internacional, amigos, enemigos, discípulos y vecinos que mezclan sus recuerdos y anécdotas junto al vate con el vocerío de una extravagante galería de personajes (teporochos, vagabundos, prostitutas) que pudieron haber coincidido con el autor de “Tequila con calavera” en su errancia por las calles de Monterrey y Ciudad de México.

A raíz de esta pesquisa, “Vaquero del mediodía” se erigirá como un poderoso viaje por algunos de los escenarios, momentos y presencias más significativas en la vida del poeta Noyola al tiempo que nos brinda una seductora recreación de las atmósferas, ideas y posibles intuiciones espirituales que determinaron la génesis de algunos de sus poemas como “La esfinge”, “Hotel Managua”, “Nocturno de la Calzada Madero” o “Arcano cero”.

Ambos aspectos, vida y obra, son explorados a través de una dinámica y rica narrativa audiovisual que con material de archivo, cuidadísimas imágenes, animaciones, un rico coro de voces y una emocionante banda sonora genera una auténtica experiencia poética: la mejor forma de homenajear al hombre cuyo excepcional talento deslumbró a Diego Enrique Osorno y le ayudó a reconocer que sus tempranas pretensiones poéticas no lo llevarían a ningún lado.

Sin embargo, es esta insistente exaltación del terrible genio creativo de Samuel Noyola lo que crea inconsistencias y vacíos en el relato, falsea una parte de la humanidad del “Vaquero del mediodía” y, sobre todo, refuerza la creencia de que, en lo que concerniente al arte, a veces importan más los mitos que las obras.

El poeta maldito: un héroe cultural

“El sí es un poeta tremendo…”, “Tienes el don o no lo tienes…”, “Era un artista salvaje…”, “Los poetas tienen el derecho de ser como les dé la gana…”, “El poeta verdadero es el que siente abandono…” “un hombre tocado por la mano de Dios…”, “un espíritu libre…” éstas y otras frases parecidas tejen, de principio a fin, al Samuel Noyola que más le interesa proyectar a Diego Enrique Osorno: el poeta maldito mexicano.

En el filme, el escritor Juan Villoro habla del mito del poeta vagabundo, tocado por la gracia, que no necesita trabajar y que haya la belleza del mundo al margen de todo sistema social. Esta imagen mítica termina por describir a Noyola cuando Villoro evoca el momento en el que el poeta regiomontano fue bautizado como “Vaquero del mediodía” por el mismísimo Mario Santiago Papasquiaro, cofundador, junto a Roberto Bolaño, del movimiento infrarrealista y a quien el escritor chileno inmortalizó en la novela “Los detectives salvajes” a través del personaje de “Ulises Lima”.

De igual forma, hacia el final documental, esta idea se magnifica con una serie de testimonios que hablan de Noyola como una especie de ícono contracultural que se opuso y rechazó al sistema y a las élites culturales de México y, en especial, alcanzará su nivel más alto, su realización como héroe cultural, tras la consulta de Osorno a una pitonisa (un enorme momento para el filme) que revela que “El loco”, “El Arcano Cero”, está vivo, se quería ir y “pidió muerte”, pero “hizo todo lo que él quiso”.

En medio de esta sugestiva exposición del genio maldito cabe preguntarse: ¿en qué radicaba el carácter contracultura de Samuel Noyola? ¿En vivir en la indigencia? ¿En preferir ser “mantenido por las mujeres” a trabajar como un “yuppie asalariado” o ser mantenido por un estado detestable o por la plutocracia regiomontana? Salvo estas reservas morales del propio Noyola, en la película no existe un testimonio que esclarezca las formas en las que el poeta enfrentó directamente a las élites del país.

En esta misma línea, varios de los testimonios finales de “Vaquero del mediodía” sugieren que, parte de la tragedia de Samuel Noyola, se debió, directa o indirectamente, a la figura de Octavio Paz: por ejemplo, el nicaragüense Julio Valle destaca que Noyola se formó como poeta en Nicaragua, pero que “cayó en manos de Octavio Paz” figura central de la cultura mexicana del siglo 20 a quien otro entrevistado evoca como una especie de traba para alguien con la vida y el perfil libertario de Noyola.

Lo desconcertante de esto es que, antes de ese punto, antes de llegar a la sublimación del poeta maldito, Diego Enrique Osorno reconoce que para legitimar el genio de Samuel Noyola, es indispensable la presencia de Paz, y el realizador llama a Marie-Jo Paz (viuda del poeta) para saber si el Nobel de Literatura veía al Vaquero como “un poeta real e importante”, o le pregunta si éste tenía una “vida luminosa o una vida oscura” (desde luego, la respuesta es, “luminosa”). Asimismo, Osorno recoge testimonios en los que, para Noyola, su relación con Paz era de “padre e hijo”, un padre que lo adopta “en su genialidad y abandono”, que le advirtió sobre su forma de beber, le dio la oportunidad de colaborar en la revista “Vuelta”, ordenó la publicación de su gran obra (“Tequila con calavera”) e incluso, se señala en varios momentos, lo consideró como “el poeta más inspirado de su generación” pero al final, súbita e inexplicablemente, Octavio Paz se vuelve una especie de sombra para Samuel Noyola.

El lado oscuro de la llama

Hasta cierto punto, las elecciones del cineasta son entendibles si se toma en cuenta su cercanía emocional y su fascinación con Samuel Noyola. Pero extraña que Osorno, un extraordinario periodista de investigación, indague en tantas fuentes (incluida su consulta a los arcanos) con el deseo de reconstruir a profundidad la vida del escritor, pero soslaya un aspecto fundamental de ésta, un elemento sin el cual no podría entenderse cabalmente: el alcoholismo.

Y sí, tanto en los poemas citados como en los testimonios sobre el poeta la influencia destructiva del alcohol es incuestionable, pero parece que para el director no tuvo el suficiente peso como para explorarla a fondo y reconocer que Samuel Noyola era un gran creador, y al mismo tiempo, era un hombre profundamente condicionado por su enfermedad, un aspecto esencial de su condición humana.

En este sentido, “Vaquero del mediodía” enmascara parte del drama de Samuel Noyola: hay testimonios que señalan que había “maldad en sus ojos”, que lo vieron “con una energía oscura” y su carácter autodestructivo, su violencia y su demencia tratan de ser explicadas a partir de heridas fundamentales como el temprano abandono de su padre, su paso por el Ejército Popular Sandinista, su regreso a la orfandad tras la muerte de Octavio Paz, un encarcelamiento, su segregación del medio cultural, etc.

Sin duda todo esto es crucial y marca el destino. Pero el realizador se aferra más al mito y renuncia a aceptar y reconocer un “demonio” mayor para Samuel. En cambio, la embriaguez, en términos de desmesura y euforia, será una pieza de ornato clave para un filme poblado por tomas de botellas, tragos de alcohol y atmósferas decadentes y que tiene en su cierre una especie de brindis en honor a Noyola en el que algunos de los entrevistados alzan sus caballitos de tequila “Los suicidas”.

Nada del desgarrador problema con la bebida de su personaje despierta en el equipo creativo el mismo interés que muestra al recorrer las calles, baldíos y arrabales de las urbes mexicanas para platicar con personas marginadas y desposeídas; o al acercarse a figuras como la misma Marie-Jo Paz o el poeta Ernesto Cardenal (que apenas aparece unos segundos sin decir nada sobre Noyola) e incluso al realizar tomas de enfermos mentales en un pabellón psiquiátrico ante la posibilidad de que el poeta extraviado pudo haber sido ingresado allí por “el uso de sustancia psicoactivas (principalmente alcohol)” o por una enfermedad mental.

Si el alcohol fue tan determinante en la debacle de Noyola, y por ende, en su desaparición ¿por qué no entrevistar a especialistas y autoridades en el tema? Después de todo, Osorno reportó formalmente la desaparición del poeta ante las autoridades, contrató a una detective privada para profundizar y ampliar las averiguaciones, e incluso, recurrió a las fuerzas sobrenaturales del tarot para conocer más sobre esta persona “con muchos misterios”. Entonces, ¿Por qué no abrir otro canal de investigación para tratar de entenderles y desentrañarlos desde su humanidad y no sólo desde el mito?

Quizás la mayor muestra de esta reticencia, de esta renuncia a comprender la tragedia a partir de la evidencia más sencilla y recurrente está en la participación del poeta Francisco Hernández en el documental. El autor de “La isla de las breves ausencias” sólo aparece para dar lectura a unos versos de Noyola y para realizar un pequeñísimo comentario sobre estos. ¿Por qué no preguntar sobre el demonio y el infierno del alcoholismo a un hombre que lo padeció, lo superó y lo ha reconocido abiertamente? ¿Por qué desperdiciar las experiencias espirituales de un poeta que ha construido parte de su vasta obra dialogando, animando y encausando el fuego de sus fantasmas, tocando los filos de su propio vacío para crear poemas memorables en los que resuenan los espectros de otros creadores que vivieron lacerados por la enfermedad?

La respuesta es obvia: todo documental es una ficción, y el director elige qué aspectos de la “realidad” narrar y cómo hacerlo. Sin embargo, creo que hay algo más que subyace a esta elección.

La insoportable levedad del ser…poeta

Me parece que en el medio artístico hay una negación sistemática, un rechazo profundo a “limitar” (no digamos condenar) la complejidad de un creador, su fuerza imaginativa, su sensibilidad y sus profundas intuiciones a una enfermedad, a una herida tan común (pero complejísima) como el alcoholismo. Lo mismo sucede con sus carencias, sus fracasos, sus traumas y vulnerabilidades. ¿Explicarlas a partir de algo tan simple; algo que también afecta a amas de casa, médicos, albañiles, chefs, abogadas, prostitutas, “puchadores”, niños, jóvenes y viejos? No. Es preferible, e incluso irresistible, atribuir todo esto, y mucho más, a una naturaleza excepcional: un genio, un don, una misión que deja siempre a los artistas cerca de los cielos y lejos de los sinsabores, desencantos y miserias de lo humano.

La innegable calidad del relato de “Vaquero del mediodía” no sólo animó las conversaciones literarias; logró que, de la noche a la mañana, brotaran de todos lados admiradores y conocedores de la obra de Samuel Noyola pero, sobre todo, esta obra nominada al Ariel como “Mejor largometraje documental” puso en Netflix, una gran plataforma para el consumo cultural de hoy, la figura de un poeta mexicano.

Pero creo que, en lo inmediato, la película refuerza la imagen de Samuel Noyola como un estereotipo por demás manoseado, uno que sugiere que los poetas no son de este mundo ni este mundo está hecho para ellos; que el poeta es un loco que vive en su realidad, un incomprendido que está condenado a vivir de su inspiración divina, a refugiarse en los paraísos artificiales y, una vez muerto, o muerta, a reinar en la inmortalidad.

Desde finales del siglo 19, se mantiene la creencia de que el poeta no trabaja, no requiere de estudios, no está sujeto a presiones, no vive del esfuerzo, no puede (ni debe) producir riqueza económica, no es capaz de desempeñarse en labores ajenas a su oficio o que es un manojo de crisis y miserias que sólo tienen consuelo en la posteridad y que todo esto es parte del precio a pagar por su genialidad.

La realidad del quehacer poético en México y en el mundo es mucho más profunda, y también, más mundana: sin duda hay talentos excepcionales, pero también se trata de hombres y mujeres sujetos a las realidades más diversas que logran producir obras que trascienden los lastres de los sistemas del poder cultural; pero sobre todo, hay creadores, creadoras que se vuelven referentes, y hasta mitos, por una vida entregada a su oficio; un oficio exigente que demanda disciplina y una tremenda energía para llevarlo a cabo en medio de las ocupaciones más diversas.

Las obsesiones, inquietudes, placeres y necesidades creativas implican fervor y honestidad para nutrirlos y consumarlos. Y, entre todo esto, también hay artistas que tienen la oportunidad de aceptar y trascender sus propios fantasmas y demonios en un medio que, digámoslo, está lleno de esplendores y miserias (algunas risibles, otras lamentables) como cualquier campo de la experiencia humana.

Espero que en el futuro tengamos más obras dedicadas a celebrar y abundar en el complejo universo de la literatura mexicana de una forma tan personal y eficaz como este “Vaquero del mediodía”, un trabajo con el que Diego Enrique Osorno refrenda su condición de gran contador de historias, un homenaje a los fulgores que la llama de Samuel Noyola dejó a su paso.